中国马铃薯市场展望

周向阳,中国农业科学院农业信息研究所副研究员

中国水果市场展望

孟 丽,农业农村部信息中心副研究员

中国蔬菜市场展望

张 晶,中国农业科学院农业信息研究所副研究员

蔬菜产业科技创新与展望

张友军,中国农业科学院蔬菜花卉研究所所长

茶歇精彩瞬间

提问与讨论

中国糖料市场展望

张哲晰,农业农村部农村经济研究中心副研究员

白糖期货市场发展及展望

沈凯欣,郑州商品交易所农产品部副总监

中国棉花市场展望

原瑞玲,农业农村部农村经济研究中心副研究员

棉花产业现状与短期展望

张 曼,中国棉花信息网高级工程师

中国油料市场展望

黄家章,农业农村部食物与营养发展研究所研究员

中国大豆市场展望

殷瑞锋,农业农村部信息中心副研究员

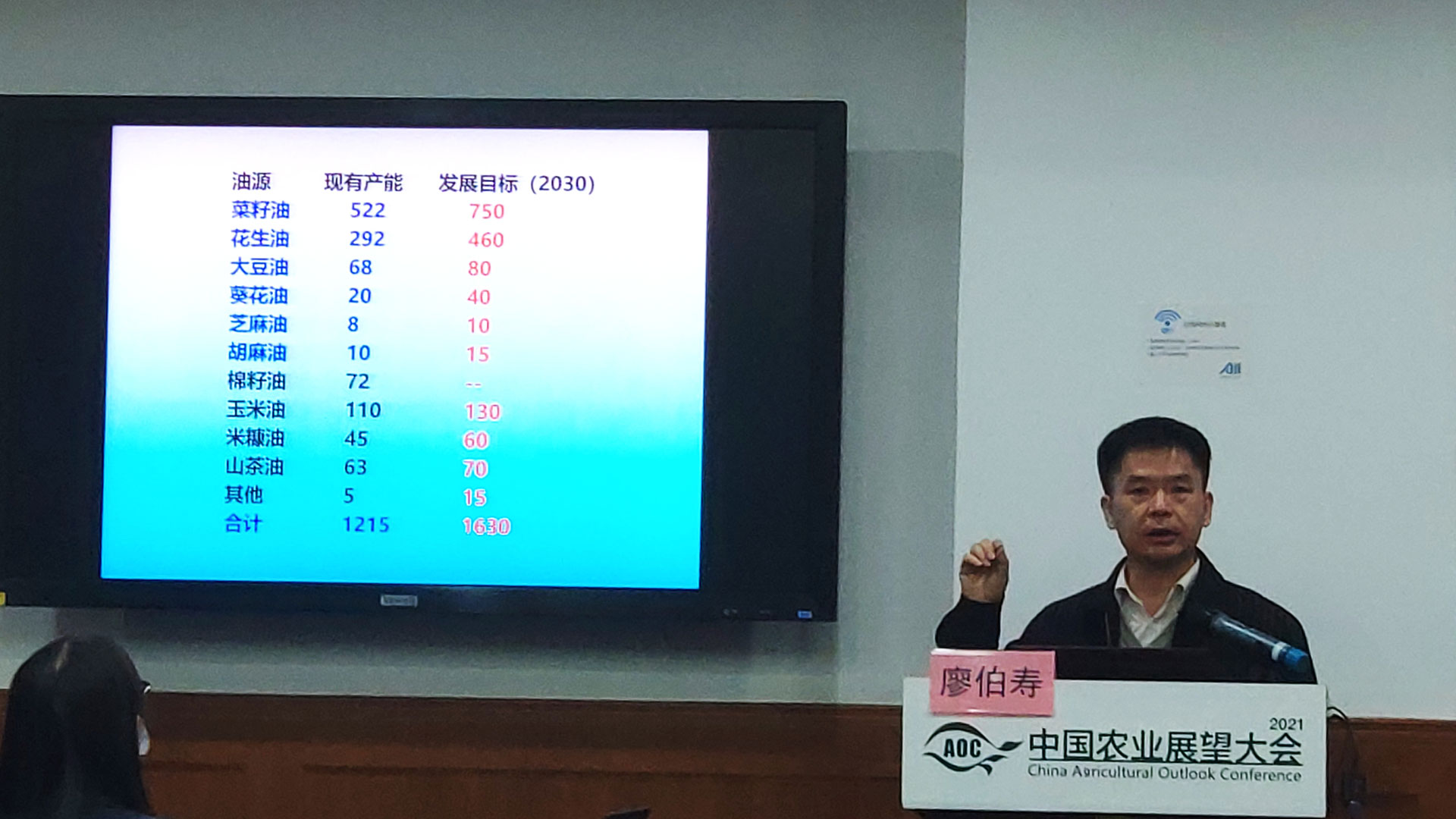

中国油料产业发展与展望

廖伯寿,中国农业科学院油料作物研究所研究员

茶歇精彩瞬间

提问与讨论

中国玉米市场展望

吴天龙

中国玉米产业现状与展望

李少昆,中国农业科学院作物科学研究所研究员

李少昆:玉米单产有望较快增长,并成为中国玉米生产的主要推动力

2001年以来,全球玉米总产量和水稻、小麦的距离在拉大。2013年,玉米成为我国的第一大作物,并呈现出高产、加工产品多样化的趋势,2020年全国玉米高产纪录为1663.25公斤。

李少昆研究员认为,当前我国玉米产业存在四个方面的问题:一是成本高、价格高,导致玉米竞争力不强。二是产品质量不优、专用率低,阻碍了饲料、加工业对国内玉米的需求。三是单产水平有待进一步提高,2018—2020年我国玉米平均单产416.7公斤,仅相当于美国的57.9%,年增长速率也低于美国,单产增长空间很大。四是农户经营组织方式分散,生产机械化和规模化程度较低,新技术采用难。

他认为未来我国玉米产业稳产保供主要靠单产提高,促进单产提高的重点技术可从九个方面来考虑,即:玉米生产系统不同的发展阶段及相应关键技术、玉米生产布局和结构进一步调整与优化、区域资源与玉米群体生产定量化匹配技术、水肥资源高效利用技术、耕层构建与保护性耕作、品种选育与生物育种技术应用、产量与品质协同技术及专业化生产、信息技术应用及精准生产与管理、全球气候变化与抗逆生产技术等。

当今玉米的问题是扩大生产和市场竞争力提高的问题,而竞争力由玉米产量、质量、生产成本和品牌构成,科技是贯穿全过程的第一要素。近20年我国玉米产量提升主要得益于单产的提升和种植面积的扩大。其中,支撑玉米种植面积扩大的主要因素是科技创新,体现在早熟玉米品种的引进、培育与推广,农机农艺融合与机械化水平的提高,节水等新技术的创新与应用,全球气候变暖带来的影响,南方“望天田”改种玉米等;单产增长主要得益于玉米种子质量提升与单粒精播技术,实现了足群体壮个体和高的整齐度、加大了花后物质生产,依靠群体增穗增产,广适应品种的均衡增产,周年高产形成与资源高效匹配,以及机械化生产的发展。

玉米产量的逐年提高,品种耐密性和适宜种植密度的增加发挥了重要作用,未来我国玉米增产增效的主要途径应考虑合理增密,加强耐密玉米品种的选育以及实施耕地保护与高标准农田建设、生物育种产业化、高效节水灌溉与水肥一体化等技术推广等。

玉米:供给潜力与需求动力

王晓辉,国家粮油信息中心副主任

专题七:玉米展望

主持人:李先德,中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员 联合国粮安问题高级别专家组委员

提问与讨论

中国稻米市场展望

李建平,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员

我国种业发展形势及展望

杨海生,农业农村部种业管理司副司长

水稻种质资源现状与展望

郑晓明

提问与讨论

主产省2020年小麦质量情况

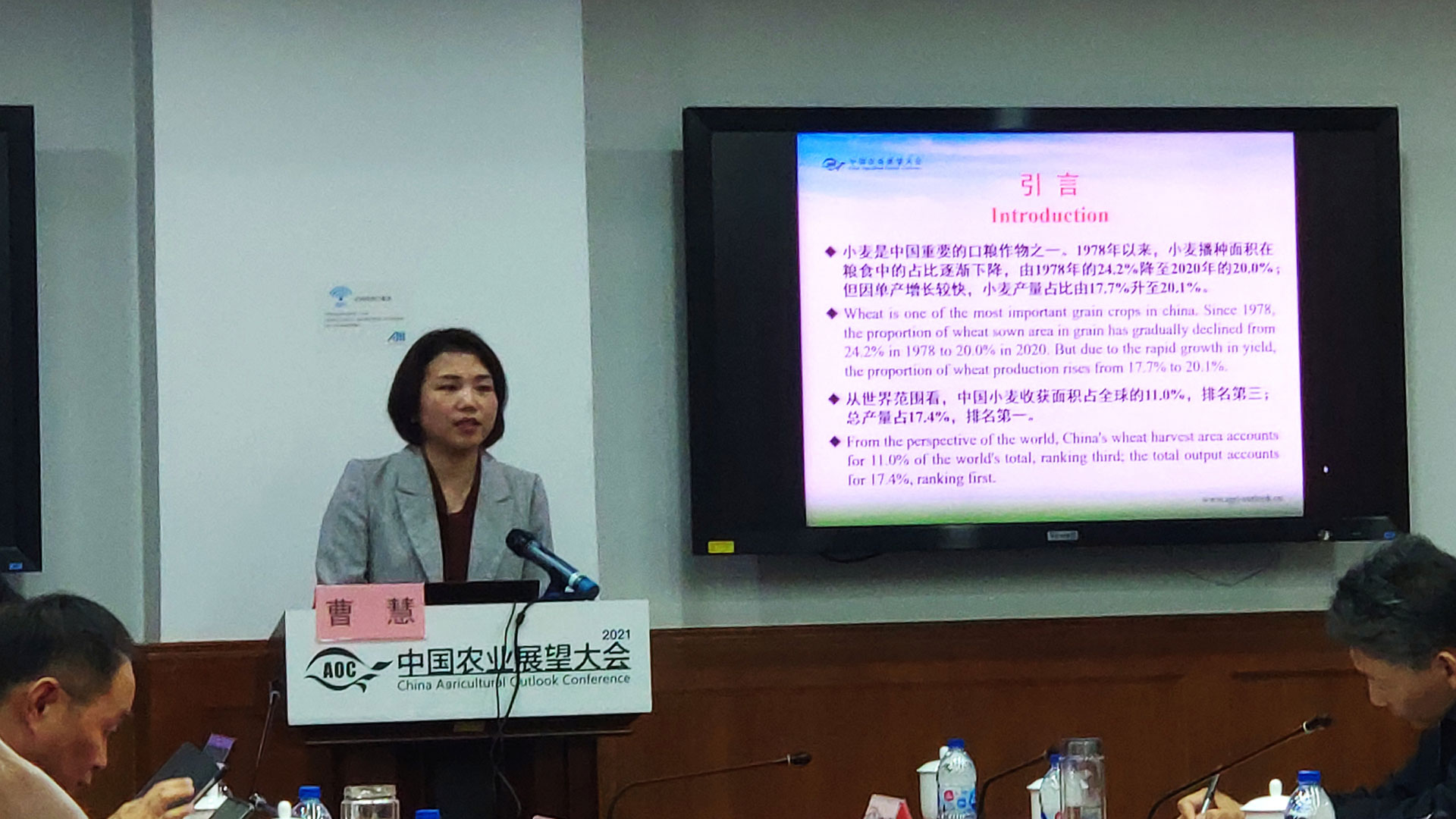

中国小麦市场展望

曹 慧,农业农村部农村经济研究中心副研究员

农业农村部农研中心曹慧博士作了《中国小麦市场展望》报告,指出2020年中国小麦市场“三增一涨”,即产量创新高,消费尤其饲用消费大幅度增长,进口创近年新高,价格稳中有涨,且优质小麦涨幅大于普通小麦。预计2021年小麦市场供需基本平衡,总产量达13508万吨,价格稳中偏强,新麦上市价格高开几率较大,进口高位回落,预计为740万吨;未来10年小麦面积基本稳定,产量增长相对缓慢,消费增速相对较快,产需关系逐步趋紧,价格稳中有涨,优质优价特征强化。2030年,小麦总产量有望达到13579万吨,消费量增至14120万吨,进口量达到528万吨,出口量保持在20万吨左右。

小麦产业发展的特点、问题和展望

王龙俊,江苏省农业技术推广总站副站长/南京农业大学特聘教授

江苏省农技推广总站王龙俊副站长作了《小麦产业发展的特点、问题和展望》的报告,指出作为最古老、最优秀、最重要的粮食,我国小麦产量持续、快速提高,21世纪以来小麦单产年均增长2.17%,是世界水平的2倍,也远高于其他的主要粮食品种,总产量“十七(年)连丰”,对保障粮食安全贡献巨大,并呈现出产区越来越集中、销区越来越分散的产业格局。但小麦生产受耕地和水资源等约束,且比价效益低,种植积极性和生产规模难以持续提高,目前生产和消费存在数量有余而品质不足的结构性矛盾,产业链之间相互脱节、缺乏协同。未来,我国小麦依靠科技主攻单产促进平衡增产的潜力依然很大,在优化品种和区域布局、满足市场品质需求的基础上,细化专用麦及单品种收储物流链、延长加工产业链实现增值和壮大经济总量的空间更大,小麦消费的酿造、饲用、生态(绿化美化)、改土等多功能用途将进一步拓展。国家要加大支持抗赤霉病育种技术的突破,在协调完善相关质量标准的方向上加强对小麦产业的引导,并推动优质优价和产业化经营模式机制的完善。

中国小麦产业现状与展望

孙果忠,中国农业科学院作物科学研究所研究员

中国农科院作科所孙果忠研究员作了《中国小麦产业现状与展望》报告,他认为我国小麦做到了供需平衡有余,单产处于国际先进水平,重大自然灾害已不足以威胁国家粮食安全,且良种全部为国产自育自供,覆盖率已达99%,生产全程机械化普及率96%以上,加工业快速发展,形成了较完备的小麦产业技术支撑结构。但目前小麦生产能力区域间差异显著,仍然存在自然灾害频繁、资源环境紧张的压力;加工产能过剩,加工利用率仅为45%,远低于70%的世界平均水平;小麦生产组织不强,经济效益不高,农民种植积极性较低。未来,我国要集成推广“一控、两减、三高效”的绿色生产技术;逐步建立“食品→面粉→小麦”为主体的市场需求型小麦产业链,推动小麦产业化和商品化发展,在种植、经销、加工等全产业链上共同分享小麦的红利;不断提升技术研发水平,使我国由小麦生产和消费大国发展成为小麦产业技术创新强国。

图文直播倒计时中

图文直播倒计时中......

提问与讨论

中国禽肉市场展望

黄泽颖,农业农村部食物与营养发展研究所副研究员

中国牛羊肉市场展望

司智陟,中国农业科学院农产品加工研究所副研究员

中国肉鸡产业现状与展望

文 杰,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副所长

专题十六:牛羊肉、禽肉展望

主持人:李干琼,中国农业科学院农业信息研究所副研究员

中国大闸蟹产业现状与展望

任 妮,江苏省农业科学院农业信息研究所副所长

我国蜂业现状与未来发展

现场问答

我国蜂业现状与未来发展

李建科,中国农业科学院蜜蜂研究所教授

中国黑木耳产业发展现状及展望

现场问答

中国黑木耳产业发展现状及展望

毕洪文,黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所所长

专题十五:特色品种展望

主持人:曾玉容,福建省农业院信息所研究员

提问与讨论

我国中药材产业现状与展望

张东伟,甘肃省农业科学院农业经济与信息研究所副所长

主要热带水果产业形势分析与展望

现场问答

主要热带水果产业形势分析与展望

刘恩平,中国热带农业科学院三亚研究院副院长

农村特色产业与数字乡村

现场问答

2021-04-21 11:03:48

农村特色产业与数字乡村

李 勇,北京农信通科技有限责任公司董事长

专题十:特色品种展望(一)

主持人:阮怀军,山东省农业科学院研究员

提问与讨论

中国饲料市场展望

陶 莎,中国农业科学院农业信息研究所博士

中国水产品市场展望

刘景景,农业农村部农村经济研究中心博士

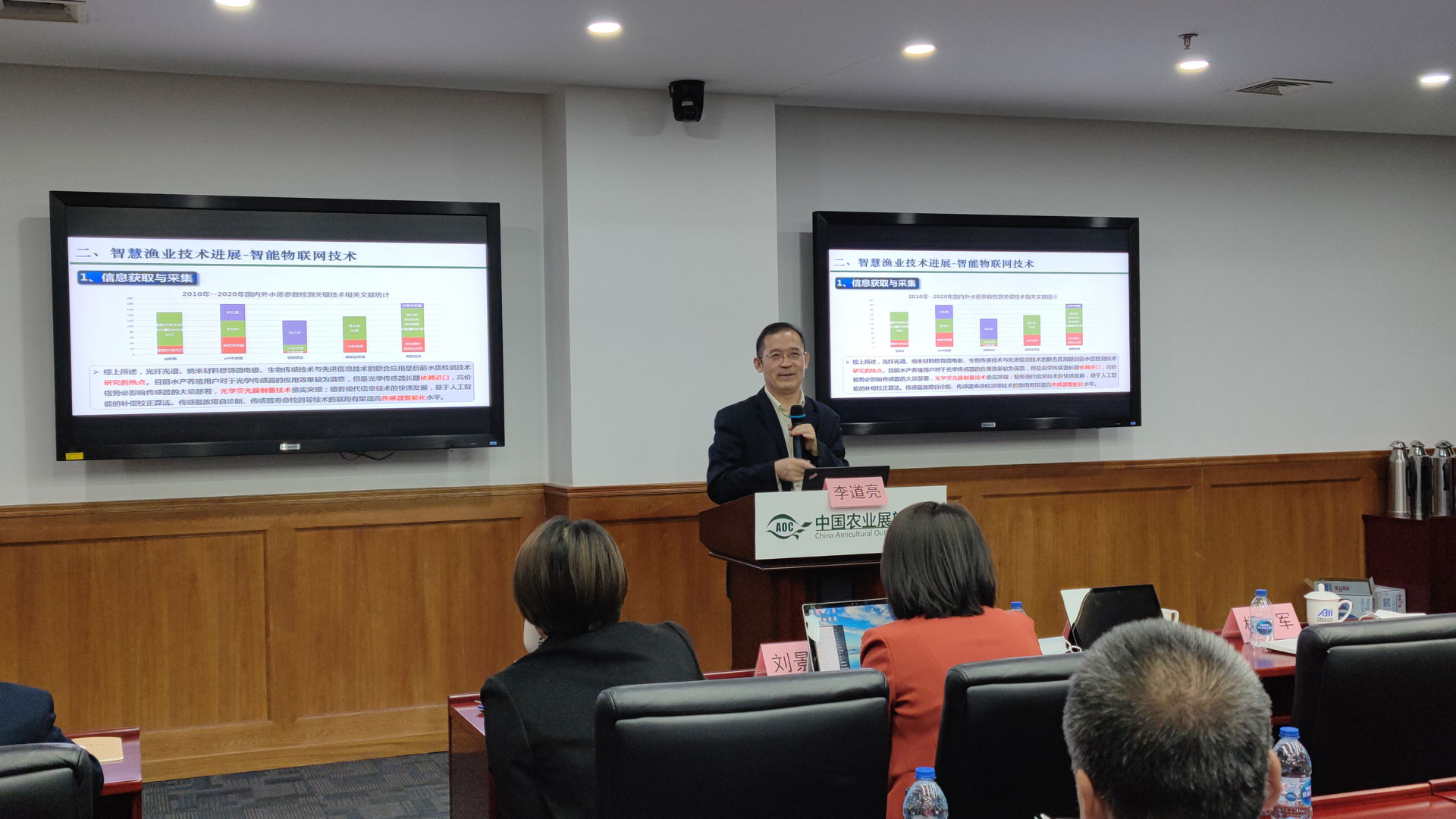

我国智慧渔业发展现状与对策

李道亮,中国农业大学信息与电气工程学院教授

水产品、饲料展望

主持人:杨 军,农业农村部市场预警专家委员会委员 对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授

提问与讨论

中国禽蛋市场展望

朱 宁,中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员

中国乳业发展现状与展望

毛学英,中国农业大学食品科学与营养工程学院教授

中国奶业发展形势及“十四五”展望

刘长全,中国社会科学院农村发展研究所研究员

中国奶业发展形势及“十四五”展望

刘长全,中国社会科学院农村发展研究所研究员

专题四:奶类、禽蛋展望

主持人:孙东升,中国农业科学院农业经济与发展研究所副所长

茶歇精彩瞬间

提问与讨论

中国猪肉市场展望

朱增勇,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员

中国猪肉市场展望

朱增勇,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员

朱增勇:供给将显著恢复,猪价逐渐回归常态价格水平

受非洲猪瘟和新冠肺炎疫情等因素的多重影响,2020年生猪出栏量和猪肉产量下降,但降幅明显收窄,猪肉供需仍然表现出明显的紧平衡特征,全年生猪价格和猪肉价格较上年明显上涨,猪肉进口量439万吨,创历史新高。

养殖收益拉动和支持政策带动生猪产能持续恢复。2021年猪肉产量达到4927万吨,增加19.8%。猪肉进口量预计为380万吨,较上年下降13.4%。2021年猪肉表观消费量预计为5297万吨,较上年增16.5%。生猪和猪肉价格将会稳步回落,预计四季度猪价将会逐渐接近常态价格水平。

报告预计未来10年,中国生猪出栏量和猪肉产量年均增速将分别达3.3%和3.8%,2030年预计分别达到7.13亿头和5998万吨,分别较基期(2018-2020年)增长23.5%和34.3%。展望前期生猪供给快速恢复,展望后期将稳中有增。生猪生产将加速向“提质增量”转变,生产方式向区域化、专业化、规模化、产业化和生态化转变,设施装备由机械化向自动化、信息化、智能化方向发展,供应方式由热鲜肉向冷鲜肉转变,流通方式由“调猪”向“调肉”转型。年出栏500头规模养殖比重2025年预计达到65%以上,2030年规模化水平达到80%以上。

未来10年猪肉表观消费量和猪肉人均占有量年均增速分别达到3.0%和2.7%,展望前期猪肉供给量高速增长,展望中期增速将会显著回落,展望后期则呈现稳中略增。随着猪肉供给的恢复,猪肉在肉类消费中的比重回升,但总体将会保持在60%左右。2030年猪肉表观消费量和猪肉人均占有量预计将分别达到6098万吨和42.13千克。

报告认为,展望前期猪价将总体处于下降通道。长期看,受产能加速恢复影响,预计在2023年以后生猪供给可能出现阶段性过剩局面,2024年后生猪价格或将再次进入新一轮价格周期,但规模水平提升稳定猪价,波动幅度将会较上两轮周期显著下降。

国际贸易方面,国内供给恢复将带动猪肉进口需求逐步减少,但成本竞争力差距支撑进口量仍呈现较高水平。展望前期猪肉进口量仍将在200万吨以上,预计2025年回落至130万吨左右,之后总体保持120万上下。

生猪期货助推产业发展

胡 杰,大连商品交易所农业品事业部总监

2021-04-20 14:00:00

生猪产业现状及未来趋势

邓兴照,农业农村部畜牧兽医局处长

邓兴照:生猪基本生产形式总体恢复基本面

生猪生产统计监测数据是研判生猪发展趋势的基础。邓兴照表示,2021年以来,生猪价格出现连续12周下跌,主要原因是供给显著增加,消费季节性减少。同时,也有猪价变化导致前期肥猪压栏及近期集中出栏的因素。

他表示,今年一季度末,我国生猪存栏4.16亿头,相当于2017年末的94.2%。3月份的生猪存栏环比增长3%,同比增长了29.5%。养殖主体积极性提升,一季度末,全国规模养猪场达到17.8万家,最近15个月时间增加了1.7万家,相当于平均一个月1100多家,增长势头很快。散户的积极性也比较高,现在全国养猪户占总农户数的8.3%,2020年2月份只有7.7%。供应上,生产恢复体现在市场供应的改善,价格的回落。3月份规模以上定点屠宰企业的屠宰量是1500多万头,同比增长28.8%,这跟存栏和出栏的数据吻合。价格也降得很快,4月份第3周,价格是38.96元,比去年2月份第3周最高点降了20块钱,比今年1月份第三周的高点降了15.26元。

按照目前的恢复进度,在2021年6、7月份,生猪存栏有望恢复到正常水平,11月份左右生猪的月度出栏量也将恢复正常。从价格来看,5月份之后可能猪价会出现一波上涨,但是不用过度担心这个问题。因为主要受2个原因影响,一是历年端午节前后都有消费增加,价格上涨的惯例;二是近三个月猪肉价格下跌比较快,猛跌之后就有猛涨,也推动反弹回升。但是涨幅不会很大,不太可能再回到去年和今年一月份的高点,因为今年一月份新生仔猪量是3000万头,去年才1500万头,今年比去年同期每个月增加了一倍新生仔猪量,这些仔猪六七月份都要出栏,有稳价的基础。

邓兴照认为,判断生猪生产形势,长期看母猪,中期看仔猪,短期看肥猪。母猪稳则生猪稳。近两年猪肉价格涨幅大,核心是母猪下降太多时没有采取有效措施。目前,能繁母猪存栏已经逐步恢复。一季度末,全国能繁母猪4318万头,相当于2017年年末的96.6%;三月份环比增长1.6%,连续增长18个月,同比增长达到27.7%。

未来将做好以下几方面工作:第一,加强生猪生产形势研判,上下游数据搞准确,在生猪产能由少向多转换过程中,及时发出预警,防止出现产能过剩。

第二,加强非洲猪瘟的常态化防控,因为这是能够逆转生猪生产恢复势头的唯一因素。

第三,落实落细各项扶持政策措施,特别是十九项政策措施,最关键最核心的就是用地和环保的政策。

第四,探索建立生猪产能储备制度,以能繁母猪为核心调控指标,及时精准采取措施。

专题三:猪肉展望

主持人:秦 富,农业农村部市场预警专家委员会委员 中国农业科学院农业经济与发展研究所教授

农业遥感大数据技术发展与展望

张 弓,北京佳格天地科技有限公司创始人兼CEO

区块链技术与未来农业

李绍稳,安徽农业大学信息与计算机学院教授

提问与讨论

专题十八:大数据与监测预警

主持人:王应宽,农业农村部规划设计研究院研究员 中国农业工程学会秘书长兼总编辑

碳达峰碳中和背景下的农业废弃物资源化利用

赵立欣,中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所所长

中国气候智慧型农业:从理念到实践

陈 阜,中国农业大学农学院教授

专题十七:农业资源与环境

主持人:李国祥,农业农村部市场预警专家委员会委员 中国社会科学院农村发展研究所研究员

提问与讨论

中国农产品贸易特征与趋势

宋聚国,农业农村部农业贸易促进中心副主任

全球供应链视角下的农产品贸易

韩一军,农业农村部市场预警专家委员会委员/中国农业大学国家农业市场研究中心教授

国际贸易、食物安全和中国农业

黄季焜,北京大学中国农业政策研究中心主任/北京大学新农村发展研究院院长

专题十二:农产品国际贸易

主持人:张晓婉,农业农村部市场预警专家委员会委员 农业农村部农业贸易促进中心副主任

智慧农业现状与展望

陈立平,国家农业智能装备工程技术研究中心主任

农业工程科技创新与展望

朱 明,农业农村部规划设计研究院前院长/国际欧亚科学院院士

专题十一:农业科技发展

主持人:杨 鹏,中国农业科学院科技管理局局长

草地贪夜蛾的监测预警与控制策略

吴孔明,中国农业科学院副院长/中国工程院院士

提问与讨论

食物损失浪费与粮食安全

成升魁,中国科学院地理科学与资源研究所研究员

专题六:粮食安全

主持人:于 冷,农业农村部市场预警专家委员会委员 上海交通大学安泰经济与管理学院教授

落实“两藏”战略的难点与途径

方 言,农业农村部市场预警专家委员会委员/清华大学中国农村研究院学术委员会委员

新发展阶段的粮食安全战略

程国强,同济大学经管学院教授

推进高质量农业农村现代化

张红宇,清华大学中国农村研究院副院长、教授

推进高质量农业农村现代化

张红宇,清华大学中国农村研究院副院长、教授

张红宇:推进高质量农业农村现代化要回答三个问题

张红宇表示,乡村振兴战略实施以来,取得了前所未有的成绩,为推动乡村全面振兴奠定了坚实基础。但在错综复杂的国内外发展环境下,农业农村发展也面临着三大挑战,需有效应对。一是国际贸易对产销平衡的影响越来越大。按全部农产品进口数量观察,我国农产品进口对外依存度高达30%以上。二是收入增长对共同富裕的意义越来越重。城乡收入差距令人担忧。区域农民收入差距明显。2020年城乡间收入比为1:2.56,与1978年持平。甘肃与上海农民收入比达1:3.4。三是民族复兴对高质量发展的要求越来越高。实现中华民族伟大复兴,最艰巨最繁重的任务依然在农村。

张红宇认为,应对挑战,全面推进乡村振兴,要瞄准产业和人口的现代化两个靶心,致力于农业农村现代化,致力于农民现代化,实现高质量发展。实现高质量发展要回到好三个问题:什么叫农业农村现代化?共同富裕到底目的是什么?乡村振兴任务又聚焦到哪?

张红宇认为,农业农村现代化是农业现代化、农民职业化、农村美丽化。农业现代化,关键是规模化、集约化、绿色化、数字化。农民职业化的品质在于爱农情怀、工匠精神、创新意识、社会责任。农村美丽化,就是要环境好、有特色、生态优、多类型。对于共同富裕的目标,他认为,除了要倍增农民收入以外,缩小城乡居民收入差距和区域间农民收入差距更为关键。全面实施乡村振兴,要聚焦粮食安全,确保“谷物基本自给、口粮绝对安全”的粮食安全观以及“藏粮于地、藏粮于技”的底线。要聚焦农民收入,举全党全社会之力解决农民收入增长问题,缩小收入差距。要聚焦乡村建设,抓县域经济发展,统筹乡村和城镇的规划。要聚焦脱贫地区,防止规模性返贫,将脱贫攻坚政策全面转向乡村振兴,将针对性政策转变为普惠性政策,为实现共同富裕目标,夯实农业农村现代化基础。

会场实况图

数字技术驱动引领乡村振兴

王小兵,农业农村部信息中心主任

王小兵:数字技术将为乡村振兴提供全方位的动力

王小兵表示,目前我国数字农业农村发展取得了重要的阶段性成果。一是农产品电商高速发展。农产品电商的销售比例达到10%,成为农业农村数字领域的领头羊和突破口。二是智慧农业应运而生。农业农村部81个数字农业试点项目,农业生产的数字化水平达到23.8%。我国畜禽养殖信息化水平提升到了32.8%。智慧农场、无人农场开始落地见效。三是信息服务加快普及。农村互联网普及率达到55.9%,行政村电子商务服务站点覆盖达到74%。全国1010万返乡下乡创业创新人群中,有55%应用了“互联网+”的新模式。四是数字治理扎实推进。数字化逐渐改变政府管理方式,政府治理能力得到很大提升。五是科技创新能力不断增强。学科群和重点实验室建设成效明显。

王小兵认为,建设数字农业农村面临巨大的机遇。数字已经成为关键生产要素,但目前农业数字经济渗透率只有8.2%,远低于工业和服务业。建设数字农业农村,推动信息技术与“三农”融合,促进生产、生活、生态、生命“四生”协调发展,能够为乡村振兴提供全方位的动力。

他也表示,建设数字农业农村也面临诸多问题。核心关键技术研发滞后,推广应用成本高。另外,数据资源基础薄弱,采集渠道狭窄,政务、行业、社会、企业缺乏数据共享利用机制,数据的采集、分析、应用环节也存在脱节问题。

对如何推进建设数字农业农村,王小兵认为,关键要把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,为乡村振兴提供动力,具体应该做好五个抓。一抓基础设施建设,提供能力支撑。二抓数据资源建设。重视未来数据增长主渠道物联网的建设,探索形成一个企业、政府、行业、社会数据能够共享的机制,把各环节打通。三抓应用场景建设。要以应用为牵引,充分发挥企业作为创新主体的作用,加快技术创新集成、转化推广。四抓智能装备建设。五抓人才队伍建设。

专题五:乡村振兴

主持人:莫广刚,中国农学会副秘书长